治療支援部門

臨床研修センター

メッセージ

院長あいさつ

院長 藤岡 丞

これから医療の道を歩みだす皆さんは、社会から「良き医師」になることを強く求められています。「良き医師」にはさまざまな要素があると思いますが、まずは常に患者さんを思う心、多職種と笑顔でチームを築けるコミュニケーション能力、そして怠けたくなる心を抑えて自分を高める克己心が重要と思います。

皆さんが「良き医師」になることを社会から求められている以上に、当院は臨床研修指定病院として「良き医師を育てる」ことを強く求められています。そのためにも病院として、さまざまな取り組みを行っています。

各診療科の医師は原則的に厚労省の指導医講習会を終了しており、熱心に指導に当たっています。EPOCに基づいて、しっかりしたカリキュラムと360度評価システムを備えています。女性医師を含む中堅医師数名をメンターに任命し、診療以外の悩みまで先輩として相談に乗っています。また専従事務職員が生活面まで含めてキメの細かいケアをしてくれます。

そのような環境のもとで、皆さんは「良き医師」への道を着実に歩んでいけると自負しています。臨床研修医に選ばれない病院は、患者さんにも選ばれません。臨床研修の質の高さは医療の質の高さを示す良い指標であると考え、これからも臨床研修に力を入れていきます。

センター長あいさつ

副院長 長田秀夫

当院の研修目標です。実現する為の様々な取り組みの一端をご紹介します。

1.「挨拶をする」「時間を守る」「約束を守る」「協力する」

医師として成長していく上で非常に重要な要素の1つと考えております。医師である前に、社会人としての常識は当然備えていなければなりません。当たり前のことを自然にできるように指導しております。皆様の多くは3年目以降、大学病院などに進んでいきます。どこに行っても恥ずかしくない人間性を磨いて頂きます。

2.チーフレジデントの選出

2019年度から開始しました。前年度2月に1年生の中から1年目2年目の全初期研修医のみによる投票で選出します。院内の各種部会への参加、研修医の意見・要望のとりまとめ、初期研修医採用試験の面接官の一員等々、上から与えられてこなすのみではなく、自ら考え行動し、自分達のみならず未来の後輩たちも更により良き研修をできるように活動していく中心的役割を担います。一方で同期によるチーフへのサポートについても注目し評価しております。

3.メンター医師制度の確立、センター長面接

初期研修医3~4人に1人の常勤医師を配置し、皆様のメンタルヘルスケアのみならず、メンター任期を1~2年とし、多くの指導医が専門分野だけでなく、初期研修医の日常に接することで、臨床研修センター自体の活性化を図っていきます。また定期的なセンター長との個人面談で、研修進度の確認や今後の進路などについても相談できる体制です。

4.学会発表などのプレゼンテーション教育

皆様には2年間の研修中、埼玉医学会総会、大宮医学会総会、大宮医師会主催の他院初期研修医との合同症例検討会などの学会発表、論文作成のほか、年2回開催の院内学会、月1回の院内ランチョンセミナー、CPC(臨床病理)検討会等々、多くのプレゼンテーションを実施する機会が与えられます。特に院内学会やランチョンでは専門科の枠を超えて院内常勤医や他職種が集い、様々な質疑応答を経験することができます。研修修了時にはスライド作成、プレゼンテーション能力が十分身につくように指導に力を入れております。

5.各診療科の研修内容のフィードバック

時代や環境の変化とともに、研修メニューや指導医の考え方も柔軟な対応が要求されます。各診療科部長には皆様も参加する臨床研修委員会等を通じ、研修内容のフィードバックや改善など随時お願いしております。ローテートする各科で効率よく基本的技能や知識が身につくように努めております。そして当院の柱の1つである救急科(2次救急,年間7000件程度)の現場でcommon diseaseを中心にして幅広い分野の疾患、外傷などの初期対応能力を習得して頂きます。

未来に向けてまだまだ新たな取り組みを導入したり、改善していく所存です。

一緒に頑張りましょう!!

彩の国東大宮メディカルセンターでの研修の魅力

■研修医2年目 2024年度入職 愛媛大学出身

医学生の皆さん、はじめまして。私からは1年間実際に働いてみて感じた当院の魅力を3点お伝えします。

1点目は充実した救急研修です。救急研修は医療の第一線で活躍するためのスキルを養う絶好の機会です。当院では2年間で合計3ヶ月の救急ローテが必須となっています。ファーストタッチはもちろんのこと、検査オーダーや患者説明も研修医が主体となって行います。経験豊富な指導医のもとで様々な症例を経験できるため、これから医師として働いていく上で非常に重要な救急対応のスキルが身につきます。実際、救急ローテをしたことで、病棟患者の急変にも冷静かつ迅速に対応できるようになりました。

2点目はテーラーメイドな研修です。当院は自由選択期間が6〜7ヶ月と他院と比較しても長めに設定されています。また1年目にも選択科目を回ることができます。シーリングによって入局時期が早まっている現状を考えると、早い段階で志望科を回れるのは大きなメリットだと考えます。私は泌尿器科に進みますが、1年目の間に泌尿器科の一員として1ヶ月実際に働いたことで具体的なイメージが持てました。また、キャリアや入局先に関しても指導医の方々が相談に乗ってくださり、そのおかげでスムーズに進路を決めることができました。

当院は指導医とのマンツーマン研修が主体であり、重点的に学びたい内容や経験したい手技を指導医に直接伝えられるため、自身の希望が通りやすい環境にあります。この点でもテーラーメイドな研修が可能と言えます。

最後に3点目ですが、社会人として成長できる研修環境です。当院は、研修医同士の仲が良いのはもちろんのこと、指導医やコメディカルの方々が非常に温かく働きやすい職場です。実際、私は多くの病院を見学しましたが、当院ほど雰囲気の良い病院は他にありませんでした。誰とすれ違っても挨拶があり、コミュニケーション能力の高いスタッフが多いのも特徴的です。医師には医学的な知識や技術だけでなく、このような社会性も求められます。

学生の皆さんは卒業後、ほとんどの人が医師として働き始めると思いますが、医師である前に一社会人となります。実際に1年間働いて、当院は社会人としても非常に成長できる環境であると確信しております。

初期研修の2年間はこれからの医師人生の基盤となる非常に重要な期間です。そんな2年間を当院で私たちと一緒に過ごしませんか。ぜひ一度、見学にいらして下さい!

消化器内科研修の様子と当院を志望した理由について

■研修医1年目 2025年度入職 琉球大学出身

研修医としての生活が始まって2ヶ月が経ちました。入職前は、本当にやっていけるのかという不安もありましたが、今では熱心に指導してくださる先生方や、あたたかく支えてくださるメディカルスタッフのおかげで、少しずつ業務に慣れ、できることが増えることに喜びを感じています。

今回は、医学生のみなさんに、私が最初に回っている消化器内科での1日の流れと、当院を研修先に選んだ理由をご紹介します。

消化器内科では、午前中に病棟業務を行います。受け持ち患者さんのカルテや検査結果を確認し、回診に行って状態を把握、必要な身体所見をとります。その後、検査や薬の処方、処置などを退院までの治療計画を毎度自分なりに考えオーダーします。動脈穿刺や採血、腹水穿刺など研修医がやらせてもらえる手技も多く豊富な経験を積むことができます。午後は内視鏡や透視の手技に入り、夕方の回診で指導医とその日の振り返りを行います。

病棟業務は一通り任せてもらえ、指導医が後から一緒に確認・修正してくださるので、考え方がしっかり身につくのを実感できます。

次に、私が当院を選んだ理由を2つお伝えします。

1つ目は、教育体制が丁寧で、研修医の成長を支える環境が整っていると感じたからです。初期研修の2年間は、医師としての基盤を築く大切な時期だと思い、基本的な考え方や手技をしっかり学び、自信をもって専門分野に進みたいと考えました。病院全体に「研修医を育てよう」という意識があり、診療科を超えて多くの先生方が積極的に相談や指導をしてくださいます。先生方との距離も近く、丁寧な指導とフィードバックで疑問もすぐ解消でき、自分の成長を実感できます。

2つ目は、院内の雰囲気が見学した病院の中で一番良かったことです。見学時に感じた職員同士の気持ちの良い挨拶や温かい空気感は、実際に働き始めても変わらず、日々の安心感につながっています。多職種との関係も良好で、相談しやすく、チーム医療の大切さを実感しています。研修医も皆明るく話しやすく、先輩・同期ともに仲が良いため、業務の相談もしやすく、プライベートでも皆で遊びに行きます。優秀な仲間に支えられながら、安心して毎日を過ごせています。

ぜひ一度見学に来て、当院の魅力を感じてみてください。

来年から、私たちと一緒に充実した研修医生活を送りましょう!

外科研修と当院の魅力について

■研修医1年目 2025年度入職 山梨大学出身

医師としての第一歩である初期研修は、今後のキャリアを考える上で非常に大切な時期です。そんな重要な病院選びをされている医学生の皆さんに、私が経験した内科研修の内容と、この病院の魅力をお伝えしたいと思います。

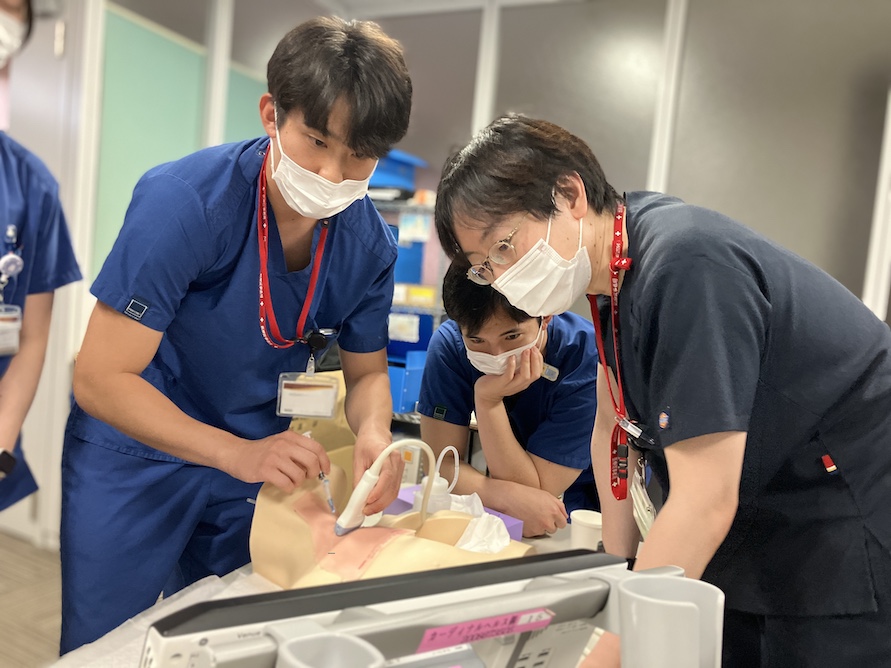

内科研修では、糖尿病・代謝・内分泌内科または膠原病・リウマチ内科の指導医の下でローテートします。朝9時に出勤し、指導医とともに回診し、カルテ記載を行います。指導医が不在の時は、自分が主体となり患者さんの診察や身体所見を取り、必要な検査をオーダーするなど、主体的に学ぶ機会が多くあります。特に私が回った膠原病・リウマチ内科では、関節エコーを見学することができ、実際に患者さんにエコーを当てさせていただく経験もできました。夕方には再び指導医と集まり、1日の振り返りや治療方針の検討、夕回診を行い、17時半頃に退勤しています。

続いて私が考える当院の魅力は大きく2つあります。

1つ目は、研修医のやる気を最大限に尊重し、病院全体で研修医を育てようという雰囲気があることです。当院は専攻医の先生が少ないため、様々な手技や症例を研修医が経験するチャンスが多く、志高く研修に励めば多くのことを任せていただけます。また専攻医がいない分、キャリア豊富な先生方から直接ご指導いただけることも大きな魅力です。さらに、ローテート中の科に限らず診療科の垣根を越えて相談できたり、珍しい症例があれば声をかけていただけたりなど、学びの機会が非常に豊富です。

2つ目は、病院全体に広がる雰囲気の良さです。スタッフ同士がすれ違う際には、皆笑顔で挨拶を交わし合うなど、心安らかに働ける環境が整っています。上級医の先生方も気さくな方が多く、些細なことでも相談しやすいです。2年目の研修医の先生方は仕事中は本当に真面目で優秀ですが、普段の生活では後輩を気にかけ、面倒見の良い優しい方が多いです。業務中に困ったことや悩みを相談できる環境があり、心が救われる場面も多くあります。また、メンター会といって、指導医の先生方と食事をしながら日頃の悩みや将来の進路について親身に相談できる機会があるのも当院ならではの魅力です。

以上が私の考える当院の魅力です。是非一度、見学にいらしてください。皆さんと一緒に働ける日を心から楽しみにしています。

卒業生のメッセージ

■2019 年度修了者 信州大学出身

現在、さいたま市内にて救急科専攻医として勤務

学生時代から北米型ERにあこがれ、内科系救急医を志望していましたが初期研修で様々な科をローテーションする中で脳神経外科や消化器外科などの科を専攻するかかなり迷いました。

それだけ当院での初期研修が充実していたのだと思います。

救急科で後期研修をしている立場から初期研修を振り返ると、初期研修中に経験した多くのことが今に生きていると感じています。

中規模の病院ですが、救急搬送例も多く後期研修医が少ない病院なので救急外来でのファーストタッチや基本的な手技の機会は多いです。

3次救急病院と迷われている方もいるかと思いますが、初期研修中に経験した「腰痛を主訴に来院した腹部大動脈瘤切迫破裂」などの一見軽症に見える重症患者は2次救急病院でしか経験できない貴重なものです。

救急科の先生方を中心にしっかりとフィードバックをもらい反省する、という日々が現在の礎になっております。

初期研修は医師としての知識、技術の向上はもちろん、社会人としてのデビューとして大事な2年間です。

臨床研修センターがしっかりと日々の業務以外の問題をサポートしてくれるのも当院の魅力です。

ぜひ一度実際に研修医が働いている姿を見学してください。

■2020年度修了者 東京慈恵会医科大学出身

2年次には当院チーフレジデントを務める

現在、さいたま市内にて内科専攻医として勤務

初めまして。令和1年に彩の国東大宮メディカルセンターの臨床研修プログラムを修了した金子雄太朗と申します。

修了して改めて思うのは、彩の国東大宮メディカルセンターは市中病院の魅力を存分に享受できる病院だということです。特に魅力的なのは指導医が非常に親身に指導してくれることです。

積極的に求めれば、知識も手技も自分の学びたいことを学ぶことができる病院です。

また、彩の国東大宮メディカルセンターの魅力として、代々1年目と2年目の仲が非常に良いことがあげられます。

2年目の面倒見の良さは折り紙付きなので、わからないことだらけな研修医生活も安心してスタートを切れると思います。研修医の人数も1学年8人とちょうどいい人数で、症例や手技の共有が非常にしやすい環境だと思います。

3年目になると想像以上にいきなり独り立ちになりますが、ここでの経験に日々助けられていると感じます。

是非、彩の国東大宮メディカルセンターで充実した研修医生活を送ってみませんか。

■2019年度修了者 新潟大学出身

現在、東京都内にて麻酔科専攻医として勤務

今回は、2年ぶりに東大宮メディカルセンターを訪れました。

当時、お世話になった先生方にお会いすることができました。

後輩世代の研修医にも挨拶をさせていただきましたが、2年前の自分たちを見ているようで、懐かしく、また当時を振り返ると恥ずかしいような気持ちでした。

東大宮メディカルセンターへ初めて病院見学をした際に、指導医の先生方が、学生であるにも関わらず丁寧に対応をしてくださったことがとても印象に残っています。また先輩研修医たちが、自分自身たちで研修を充実させようとしている姿もとても魅力的に感じました。

入職当時は、泌尿器科か麻酔科かどちらにしようか迷いました。

2年次の自由選択を回る中で、将来専攻をする科目でなくとも、どの診療科に進んだとしても、何か一つでも今後につながるようにと手厚い指導をいただきました。

また指導医の先生方は、進路の相談からプライベートな相談なども聞いてくださるなど、本当に魅力的な方々で、充実した2年間を過ごすことができました。

現在は、麻酔科で専攻医として勤務していますが、初期研修での麻酔科研修を思い出しますと、市中病院ではありましたがなど、全身管理の基本から、硬膜外麻酔、CV、Aラインなどの手技などをしっかりと経験することができるプログラムでしたので、自信をもって望むことができました。

ぜひ、東大宮の見学にきてくださいね。

■2019年度修了者 埼玉医科大学出身

現在、埼玉県内にて麻酔科専攻医として勤務

今回、3年ぶりに麻酔科へのご挨拶をさせていただきました。

現在は、麻酔科専門医試験に向けて準備を進めているところです。

研修医当時を振り返ると、CVやAライン、硬膜外麻酔など、手術麻酔として必要なことはすべて経験させてもらっていたのだと実感しています。

初期研修を終え、麻酔科専攻医としての研修生活では、もちろん小児科や産婦人科など、東大宮にはない診療科での麻酔対応は初めての経験でしたが、東大宮での経験は、どこでも活躍できる自信につながっていました。

受注の維持管理だけではなく、手技をやらせてもらえた環境に恵まれていたと、感謝しています。

大学病院での麻酔科研修と比べ、市中病院では研修医に割り当てることができる症例があり、やらせてもらえる環境こそが魅力であると思いました。

■2020年度修了者 岩手医科大学出身

現在、東京都内の市中病院にて内科専攻医として勤務

今回、救急科内科当直として、1年ぶりに東大宮メディカルセンターを訪れました。

研修医時代の当直とは違い、内科当直医としての勤務ということもあり不安もありましたが、当時の指導医や、看護師さんたちが温かく歓迎してくれ、とてもありがたかったです。

卒業後はコロナ渦により同窓会などもできなかったのですが、救急科の小出先生が定期的に連絡をくださり、東大宮との縁をつないでくださいました。

卒業後は、都内の市中病院にて内科専攻医として勤務をしていますが、救急車の台数も多く、ICUでの対応や処置など、わからないことばかりで最初の1年は泣きそうでしたが、なんとかやっています。

J-OSLER の入力も必死で頑張っています。

東大宮での研修は、内科の病棟急変、救急対応などを一連の流れで経験することができます。また指導医が研修医の自主性をサポートしてくれます。

自分で調べ、考え、どう動けばよいのか、そういった基本的な姿勢が、3年目にもつながっていくのではないかと思います。

医師としてはまだまだですが、また東大宮での当直で成長した姿をお見せできるように頑張ります。