専門治療

脳血管内治療センター

脳血管内治療とは

脳血管内治療は頭部または頚部の血管病変(脳動脈瘤、血管の狭窄、閉塞など)に対して「カテーテル」と呼ばれる直径0.5mm~3mmの細い管を用いて行う治療のことで、

患者さんの足の付け根や腕の血管からカテーテルを挿入し、血管の中を通って病変に到達し、コイルやステント、薬剤などを用いて治療を行います。

皮膚や頭蓋骨を切らずに行えるため、開頭手術とくらべ身体への負担が少ないことが脳血管内治療の最大の利点です。また、開頭手術で治療困難な病変でも、

脳血管内治療により比較的容易に治療できる場合もあり、両者の治療法を適切に使い分けることで、より安全で確実な治療を行うことができます。

当院の脳血管内治療センターの特徴

当院では2020年4月より、脳血管内治療センターが開設されました。

当院の脳血管内治療専門医は血管内治療だけでなく、開頭手術にも精通しており、血管内治療と開頭手術のそれぞれの利点を比較検討した上で、患者さんにとって、より安全で確実な治療法を選択しています。

2024年4月からは、日本脳神経血管内治療学会認定指導医1名と専門医1名のもと、脳動脈瘤、頚動脈狭窄、脳動静脈奇形、脳腫瘍、急性脳動脈閉塞などの疾患に対する脳血管内治療に積極的に取り組んでいます。

脳血管内治療の主な対象疾患と治療法

◇ 脳動脈瘤に対する血管内治療

脳動脈瘤とは脳の血管の壁の一部が薄く弱くなりコブのような形に膨らんだものです。脳動脈瘤が破裂すると、くも膜下出血となります。

くも膜下出血を発症した場合、約3割の方が死亡、約3割の方が意識障害などの後遺症を生じ、残りの3割の方しか社会復帰できない恐ろしい疾患です。

当院では脳動脈瘤に対して、動脈瘤の形状、部位、患者さんの年齢、全身状態などから総合的に判断し、

血管内治療、開頭手術をいずれか、または両者を用いた複合治療を施行しています。脳動脈瘤に対する血管内治療としては、

従来から行われているコイル塞栓術のほかに、2024年4月からはflow diverter stent(フローダイバーターステント)や

Woven EndoBridgeデバイス(通称:WEB, ウェブ)と呼ばれる新しいデバイスを用いた治療も提供しています。

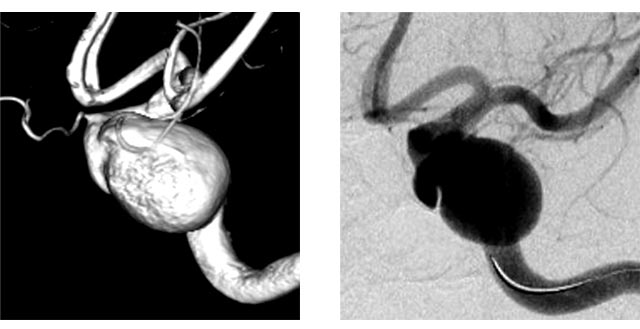

フローダイバーターステント留置イメージ

◇ コイル塞栓術

従来から行われている治療で、動脈瘤の中に細いカテーテル(マイクロカテーテル)を誘導し、動脈瘤のなかにコイルと呼ばれる細い糸状の金属を密に詰めることで動脈瘤内に血流が入らないようして破裂を防ぎます。

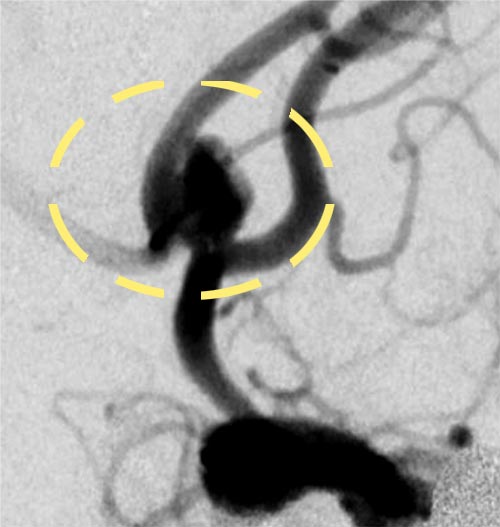

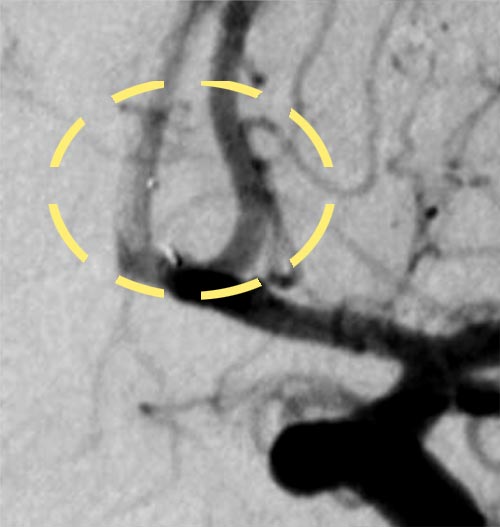

◇ flow diverter stent(フローダイバーターステント)留置術

従来から行われているコイル塞栓術では、10mmを超える大型動脈瘤では根治が難しく、再発が多いことが知られています。

このような大型動脈瘤に対しての新しい治療法がフローダイバーターステント留置術です。

日本では2015年8月からフローダイバーターステント治療が可能となりました。

フローダイバーターステントは、非常に細かい網目でできたステントです。これを動脈瘤の入口を覆うように留置することで、

動脈瘤内への血流が入りにくくなり、血液がうっ滞し、やがて血液が固まる(血栓化する)ことで動脈瘤を閉塞させることができます。

高い根治率と安全性から、現在では5mm以上の脳動脈瘤にも適応が拡大されました。

フローダイバーターステント留置前

フローダイバーターステント留置後

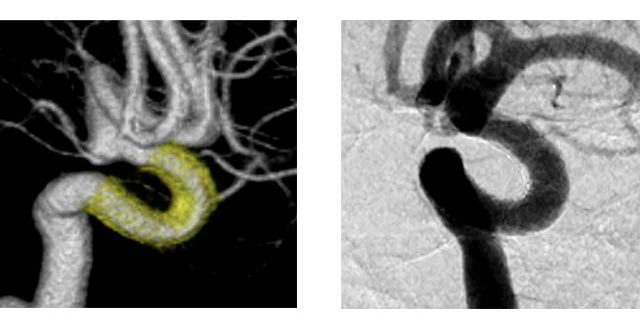

◇ WEB留置術

血管が二股に分かれる分岐部にできた、入口の広い動脈瘤(広頚分岐部瘤)に対して用いられます。

広頚分岐部瘤に対して、従来のコイル塞栓では多数のコイルを密に詰め込むことで動脈瘤に血流が入らないようにしますが、

動脈瘤の入口の広いため正常血管にコイルがはみ出してしまったり、入口が密に塞栓できず不完全閉塞になることがあり、難易度の高いものとされてきました。

WEBは網目の細かいメッシュでできた籠状の治療機器で、動脈瘤の中で広げて入口を塞ぐように留置すると動脈瘤への血流が入りにくくなり、

動脈瘤内の血液が血栓化し閉塞します。WEBを1つ留置するのみなので、多数のコイルを使用するコイル塞栓よりも短時間で終了できることが多いです。

欧州では2010年から、米国では2019年から使用されており、日本では2020年末から使用可能となりましたが、まだ実施できる施設は限られています。

WEB留置前

WEB留置後

◇ 頚部内頚動脈狭窄症に対するステント留置術

内頚動脈狭窄症は、脳へ血流を送る血管である内頚動脈が狭くなる病気です。内頚動脈の狭窄が強くなると、脳への血流が低下したり、狭窄部分にできたプラークや血栓が血流にのって飛んでいって脳の血管に詰まり脳梗塞を生じます。

高度に狭くなった病変や、脳梗塞を生じた病変に対しては、今後の脳梗塞を防ぐための手術が必要となります。

内頚動脈狭窄症に対する手術としては、血管を切開して動脈硬化で狭くなった部分を除去する「頚動脈内膜剥離術」とカテーテルを用いて血管の中から金属の筒を留置して、狭くなった部分を広げる「頚動脈ステント留置術」があります。

全身麻酔が必要な内膜剥離術と比較し、局所麻酔で出来るステント留置術は身体への負担が少なく、短時間で終了できることが特徴です。

◇ 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法

不整脈などで心臓内にできた血栓が血流にのって脳の血管に飛んだり、動脈硬化部でできた血栓により脳の太い血管が急に詰まった場合、 麻痺や言語障害、意識障害など重篤な後遺症を残し、生命に関わることも少なくありません。 このような急性期脳梗塞の治療では1分でも早く詰まった血管を再開通させる必要があります。 当院では血栓溶解療法(詰まった血栓を溶かす治療)に加えて、吸引カテーテルや血栓回収ステントなどを使用した 血栓回収療法(カテーテルを誘導し詰まった血栓を除去する治療) を積極的に行っています。 うまく再開通することができれば、発症時に重度の麻痺があった方でも後遺症なく歩いて帰ることができるまで改善することもあります。

担当医

-

-

渡邉 定克(わたなべ さだよし)

【資格】

医学博士

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医・指導医

日本脳卒中の外科学会技術認定医

小児慢性特定疾病指定医

難病指定医

身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由)

厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

-

-

齋藤 浩史(さいとう ひろし)

【資格】

医学博士

医学博士

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医

日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

日本脳卒中学会認定脳卒中指導医

日本脳卒中の外科学会技術認定医

身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由、平衡機能障害、音声・言語機能障害)

難病指定医

小児慢性特定疾病指定医

-

-

久保 創(くぼ はじめ)

【資格】

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医

日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医

難病指定医

身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由)

厚生労働省 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

日本救急医学会 ICLS コース修了